「遺言書を確実に残したいので公正証書遺言を作成しようと思っています。費用はいくらくらいでしょうか?」

公正証書遺言作成の費用は財産内容等によって変わってきますが、相場は10〜15万円です。

この記事では、公正証書遺言作成の費用相場を詳しく解説していきます。

また、後半では、自筆証書遺言保管制度を利用することで、約3万円で間違いのない遺言書を遺すことができる方法もご紹介します。

ぜひ最後までご覧ください。

この記事で分かること

- 公正証書遺言の費用相場

- 公正証書遺言の費用具体例

- 公正証書遺言が高いと感じる人におすすめ「自筆証書遺言保管制度」について

- 公正証書遺言・自筆証書遺言はそれぞれどんな人におすすめ?

監修:福岡ひかり司法書士法人

1:公正証書遺言費用の相場は10〜15万円!(財産と相続人によって変わる)

公正証書遺言を作成する費用は、一般的に10〜15万円が相場になります。

ただし、財産内容、総額、相続人によって金額が変わってきます。

さらには、公証人役場に行って作る場合と、公証人に来てもらって作る場合でも費用が変わってきます。

この章では、

- 公証人役場に行って作る場合

- 公証人に来てもらって作る場合

に分けて、費用について解説していきます。

1−1:公証人役場に行って作る場合は10万円〜が相場

公証人役場に行って作成する場合の費用は10万円〜が相場になります。

公正証書遺言の作成費用は①〜③の全ての費用がかかります。

①公正証書手数料

②証人の日当

③謄本の作成手数料

1−1−1:公正証書手数料

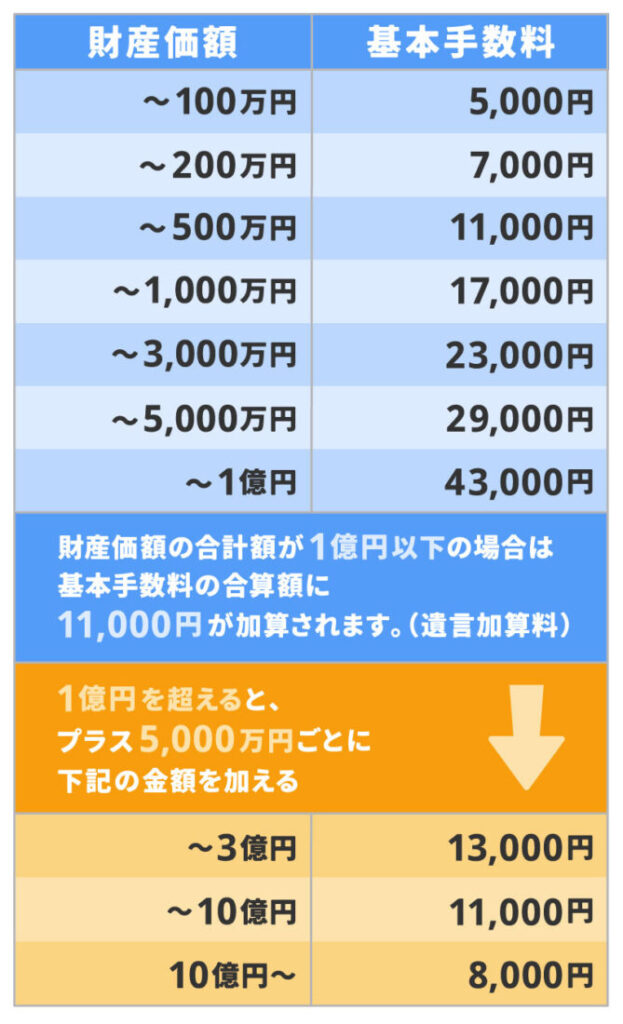

公正証書の手数料は、遺言書に記載される財産の金額で変わります(下記表)。

また、遺産金額が1億円未満の場合は11,000円(遺言加算)が別途かかります。

1−1−2:証人の日当

公正証書を作成するためには、証人が2人必要です。

この証人2人分の日当がかかります。(自分で証人(親族以外)を準備できる場合は、日当は発生しません)

証人の日当の目安は1人につき5,000~15,000円です。

1−1−3:謄本の作成手数料

公正証書遺言は、原本、謄本を各1部ずつ作成します。

そして、原本は公証役場に保管され、遺言者には謄本(写し)が交付されます。その際、謄本の作成手数料が必要になります。

また、公正証書遺言作成には印鑑証明書、戸籍謄本、住民票などが遺言の内容によって必要になる場合があり、市役所などから取り寄せる際に手数料が発生します。

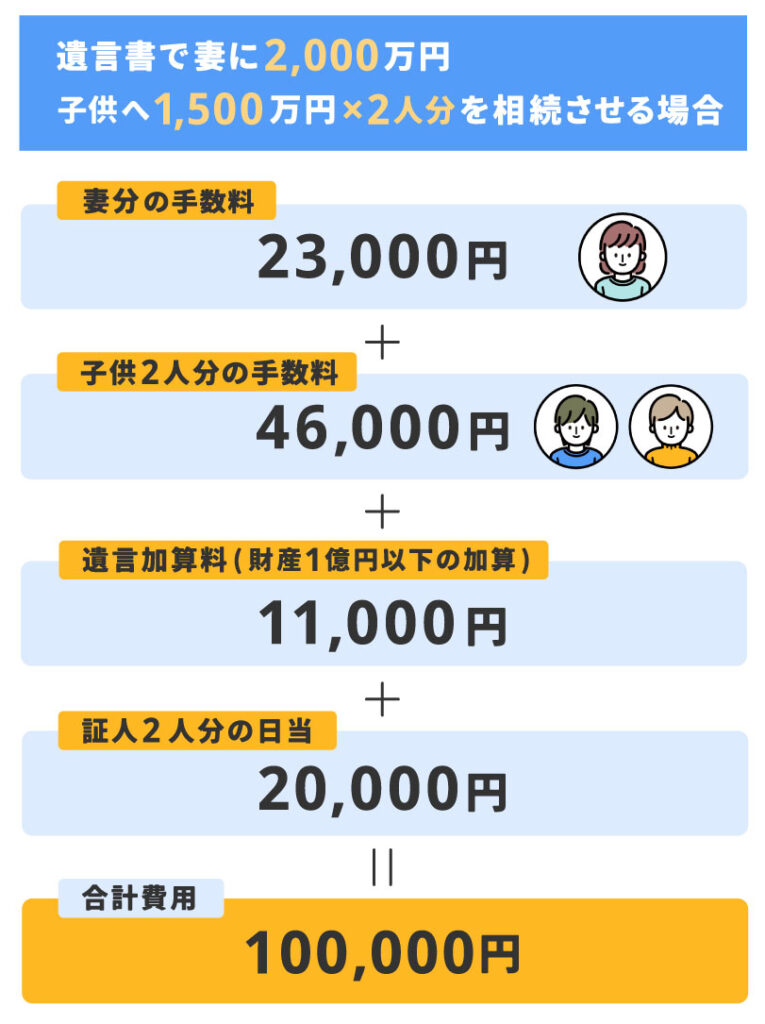

【公証人役場で作成する場合】費用参考例

【条件】

- 遺産総額5,000万円

- 相続人は妻、子ども2人の合計3人

- 遺言書で妻へ2,000万円、子ども1,500万円×2人を相続させる

この場合、

A:妻との公正証書手数料

B:子2人分の公正証書手数料

C:遺言加算費用

D:証人2人分の日当

がかかります。

※今回は謄本作成の手数料は含めません

1−2:公証人に来てもらって作る場合は15万円〜が相場

公証人に来てもらって作る場合の費用は約15万円〜が相場になります。

(公証役場に行くことができない場合、公証人に病院やご自宅、老人ホーム等に来てもらい公正証書を作成できます。)

その際、以下の①〜④の費用が発生します。

➀公正証書手数料(役場に行く場合の1.5倍)

②証人の日当(証人1人あたり5,000円〜15,000円)

③謄本の作成手数料

④公証人の日当+交通費

公証人役場に行って作成する場合との違い

- 公正証書手数料が役場に行く場合の1.5倍になる

- 公証人の日当+交通費が必要になる

1−2−1:公正証書手数料(役場に行く場合の1.5倍)

公証人に来てもらって遺言を作成する場合、公正証書手数料は通常の約1.5倍(15万〜)になります。

公証人が役場外で作成する場合、移動や準備にかかる時間や手間が増えるため、手数料が割増しになります。

1−2−2:証人の日当

公証人役場に行って作る場合と同様、証人2人分の日当がかかります。

証人1人あたりの日当は5,000円〜15,000円です。(加えて、交通費がかかります。)

1−2−3:謄本の作成手数料

役場に行って作る場合と変わりありません。

1−2−4:公証人の日当

公証人の日当は1日20,000円(4時間以内は10,000円)です。(加えて交通費がかかります。)

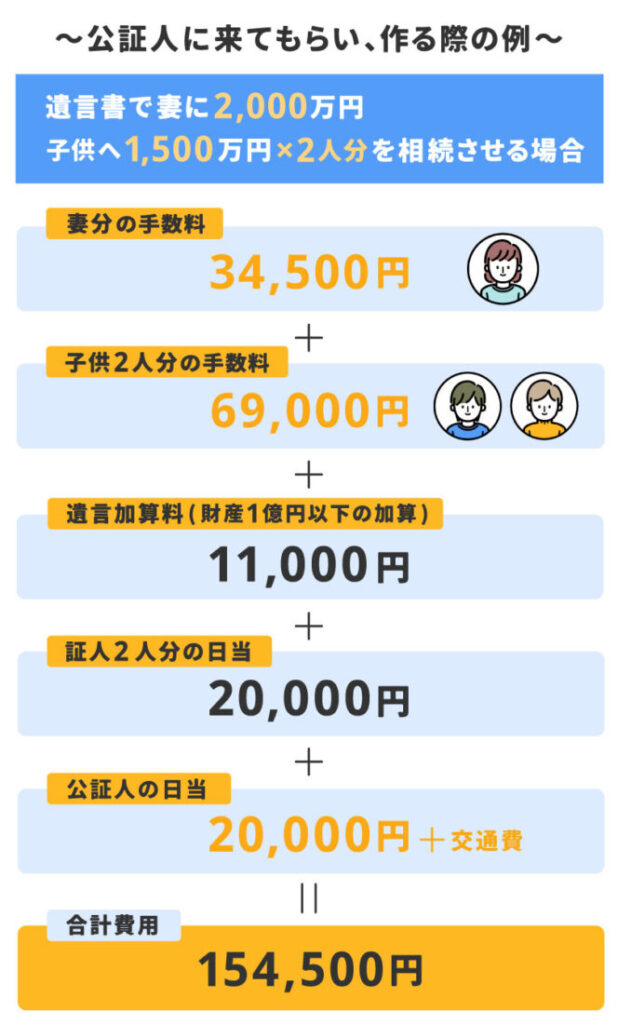

【公証人に来てもらって作る場合】費用参考例

【条件】

- 遺産総額5,000万円

- 相続人:妻、子ども2人の合計3人

- 遺言書で妻へ2,000万円、子ども1,500万円×2人を相続させる

- 公証人に来てもらって作る

この場合、

A:妻との公正証書手数料

B:子2人分の公正証書手数料

C:遺言加算費用

D:証人2人分の日当

E:公証人の日当

がかかります。

※今回は謄本作成の手数料は含めません

2:その他手数料|公正証書遺言の書き換えは約5万円、取消は約1万円

公正証書遺言を書き換える(変更)場合の費用は、先に解説した公正証書手数料の2分の1の金額が必要となります。

つまり、約5万円です。

(公証人手数料令24条2項 ただし、同じ公証人役場でする場合は4分の1となります。)

また、遺言書を取り消す際は11,000円かかります。(公証人手数料令19条2項)

補足:遺言書を書き換える時ってどんな時?

例えば、遺言書を書き換える時は以下のような場合です。

- 子どもに平等に残したいと思っていたが、世話になった子どもに多く残したくなった

- 生前に住宅資金等贈与した分、何もしてあげていない子どもに多く残したくなった

- 孫が障害を持っていることから、娘と孫が困ることのないよう、できるだけ多くの財産を残したい

- 再婚して、新妻に全財産を残したくなった

残す側の人の気持ちは変わることもあります。

その場合に、公正証書を書き換える都度、5万円程度の費用がかかります。

3:自筆証書遺言保管制度を使って3万円で確実に遺言書を残す方法

2020年7月よりスタートした「自筆証書遺言保管制度」を使うことで、公正証書遺言よりも安く、確実に遺言書を残すことができるようになりました。

「自筆証書遺言保管制度」とは、自分で書いた遺言書を法務局に預けることができるサービスです。

自筆で書いた遺言を確実に残したい人にとって、この保管制度は安心・安価・便利な方法です。

利用の流れは以下です

- 遺言書を自分で作成する

- 作成した遺言書を専門家にチェックをしてもらう

- 自筆証書遺言保管制度(法務局預かり制度)を利用する

特に、公正証書遺言ほどの費用をかけずに済ませたい人にはおすすめです。

詳しく解説していきます。

3−1:自筆証書遺言保管制度とは

自筆証書遺言保管制度とは、自分で書いた遺言書を法務局に預けることができるサービスです。

この制度を利用する際の手数料は遺言書1通につき3900円です。

遺言書を法務局に預けるため、遺言書の紛失や廃棄、隠ぺい、改ざんなどが行われるリスクがなくなります。

この制度を利用すると、法務局が日付や署名・押印といった形式面の不備をチェックしてくれるため、形式不備で遺言書が無効になるリスクを減らすことができます。

制度を使うことのメリット

- 法務局で安全に保管してもらえる(火事でなくなる、紛失の心配なし)

- 家庭裁判所の検認が不要になる(スムーズに相続開始)

- 遺言書が改ざん・隠される心配がない

- 保管時に形式チェックがあるので無効になりにくい

3−2:自筆証書遺言制度を利用する際の流れ

自筆証書遺言制度の利用は、次の流れで行いましょう。

- 遺言書を自分で作成する

- 作成した遺言書が法的に問題が無いか、専門家にチェックをしてもらう

- 自筆証書遺言保管制度(法務局預かり制度)を利用する

遺言書のチェック費用は、専門家によって異なりますが、おおよそ3万円前後で対応してくれるところが増えてきています。

つまり、費用は以下の2つだけで済むことになります。

- 専門家の遺言書チェック費用:約3万円

- 自筆証書遺言保管制度利用手数料:3900円

つまり、この方法であれば、費用を抑えながら、法的に有効な形式の遺言書を、国(法務局)に確実に保管してもらうことができます。

3−3:自筆証書遺言がおすすめな人

下記のようなケースにあてはまる方は、遺言書の内容が複雑にならず、簡単に作ることができるため、自筆証書遺言がおすすめです。

- 相続人(遺産を受け取る人)が少ない

- 一般的な遺産だけの場合(実家、預貯金、金融商品程度)

最近では、遺言書キット等を利用される方も多いです。

必要なものが一式そろって販売されているので便利です。(参考:コクヨ 遺言書キット)

3−4:公正証書遺言がおすすめな人

公正証書遺言がおすすめな人は2パターン考えられます。

自分で文字を書くことが難しい人

高齢等で自分で文字が書けない人は、公正証書遺言がおすすめです。

公正証書遺言であれば、遺言の内容を公証人に伝えれば、公証人が遺言書を作成してくれます。

また、公正証書遺言は文字が書けなくても遺言書を残すことができます。

署名欄についても、公証人による代筆が認められています。

財産や受取人が多い人

不動産を複数お持ちの方や会社の事業をされている方など、財産や受取人が多い人は公正証書遺言**がおすすめです。

財産や受取人が多いと、自分で書くと煩雑となり、書く量が多くなります。

そのため、高齢の方や、忙しい方は、公正証書遺言が好まれる傾向にあります。

4:まとめ

公正証書の費用から、公正証書遺言に代わる自筆証書遺言+法務局預かりの方法について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

公正証書の費用面で、遺言書を躊躇していた方は、ぜひ、法務局預かりサービスの利用を検討してみてください。

また、自分で書いた遺言書の内容が、法的に不安がある方は、一度専門家に相談してみましょう。

5:マネースクール101の無料個別相談

「揉めない相続にしたい」

「家族のために終活を始めたい」

そんな方は、まずは無料でFP(ファイナンシャルプランナー)に相談をしてみませんか?

ご相談は来店またはオンラインで全国どこからでも承ります。

こんなお悩みが相談できます

- 揉めない相続の方法

- 配偶者や子供への資産の残し方

- 資産の終活(認知症・相続対策)

など

相続や終活に関することをわかりやすく説明しますので、初心者の方もお気軽にご相談ください。

無料相談をご希望の方はこちらから!